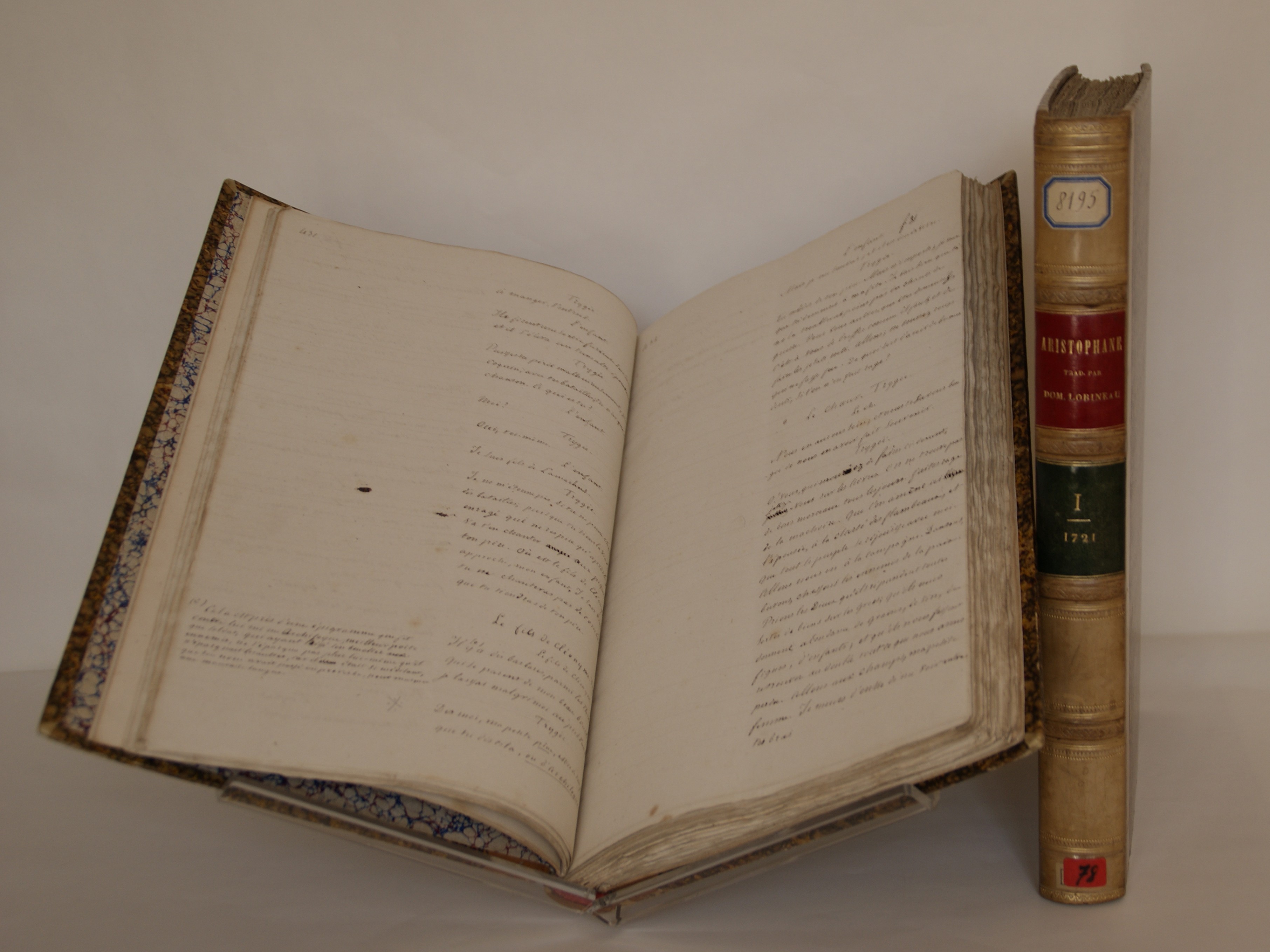

L'Aristophane de Lobineau

L'Aristophane de Lobineau

01

pré[?]face2-b-verso►

Nous aurons occasion dans la suite de parler des anciens auteurs de la comédie. Horace ne nous en nomme que trois : Eupolis, Cratin et Aristophane ; mais il y en a bien d'autres avant que ce qu'on appelle l'ancienne comédie eût été reformé par Diphile, Demophile, Philémon, Epicarme, Apollodore, et surtout par Ménandre, dont malheureusement toutes les pièces ont péri avec Térence dans un triste naufrage ; ensorte qu'il ne nous reste de cet excellent poëte grec que ce qu'en a traduit ou imité le sage Térence dans son Adrienne, son Eunuque, l'Héautontimoroumenos et les Adelphes.

Comme il ne nous reste rien d'Eupolis et de Cratin, nous ne pouvons juger du caractère de ces auteurs ni de la manière dont ils ont traité la comédie. Pour ce qui est d'Aristophane, de quinze pièces qu'il a faites, il nous en reste encore onze

02

pré[?]face d.V°.[?]►

mais l'intérêt des poëtes de nos jours n'a pas tout à fait le même motif qu'avaient les poëtes anciens, quoique les uns et les autres aient pour objet de plaire au peuple. Les poètes modernes respectent le goût du peuple, parce que chaque particulier de ce peuple ne marque son approbation pour une pièce qu'en y assistant souvent, et en payant assez chèrement la commodité qu'on lui procure d'être spectateur de ce qui lui fait plaisir. Les poëtes modernes ne respectent donc principalement le goût du peuple que par l'amour qu'ils ont pour son argent. Mais parmi les anciens

03

[?]pré[?]face Recto[?] au bas►

On a déjà dit qu'il avait fait quinze comédies dont il nous en reste onze. On n'a pas suivi l'ordre des temps dans l'arrangement où elles ont été imprimées ; mais on l'a suivi dans cette traduction, et on va en donner la preuve.

La comédie d’Aristophane qui nous paraît devoir marcher la première est les Daitalées ou Le Banquet. Cette pièce est perdue, et tout ce que l'on en sait, c'est qu'il y avait un dialogue pareil à celui du juste et de l'injuste des Secondes Nuées ; et que cette pièce fut adoptée par Cléonide et Callistrate.

La seconde comédie fut celle des Babyloniens, perdue comme les Daitalées, et qui fut faite l'année d'avant les Acarniens. Aristophane y raillait trop librement l'état et la magistrature. Cléon en prit occasion de le faire censurer et l'accusa même d'être étranger ; ce qui ne se trouva pas vrai. Les chevaliers prirent le parti d'Aristophane, accusèrent Cléon par représailles d'avoir tiré de l'argent des villes sujettes et alliées, et le firent condamner à refondre cinq talents. Le poète marqua sa reconnaissance à cette partie du peuple en faisant la pièce qui porte

04

pré[?]face►

porte leur nom, dont nous parlerons bientôt.

La date des Acarniens est marquée précisément par ce que le poëte fait dire au bon Dicéopolis : qu'il revoit enfin la paix au bout de six ans. La guerre du Péloponnèse commença l'an du monde 3541. Ainsi cette pièce fut jouée l'an 3546 aux Bacchanales d'automne. Il y est marqué dans un endroit que c'est la première pièce où l'auteur ait fait parler les anapestes en sa faveur. Il ne négligea pas cette pratique dans les pièces suivantes. Il n'y en a guères où les anapestes ne fassent son éloge ou son apologie. Aristophane fait dans les Acarniens une opposition merveilleuse des biens de la paix et des maux de la guerre. Le contraste de Lamaque appelé à une expédition militaire où il est blessé, et de Dicéopolis invité à une fête où il fit bonne chère, est impayable.

La quatrième pièce, selon l'ordre des temps, est celle qui porte pour titre Les Chevaliers. Il y est dit que le peuple était logé à l'étroit depuis huit ans ; ce qui marque précisément l'an 3548. Et cela est confirmé par ce que le poëte y dit de l'affaire de Pyle comme récente. Or cette

05

pré[?]face►

cette affaire arriva l'an 3547. Cette pièce, flatteuse pour les Chevaliers, est une cruelle satire contre Cléon. L'auteur n'y épargne pas deux autres archontes, Eucrate et Callias ou Lysiclès, dont il fait passer le premier pour un marchand d'étoupes, et le second pour un marchand de moutons, comme Cléon pour un marchand de cuir. Il y fait voir aussi que le plus grand talent pour gouverner avec succès, était d'être fripon, sans honneur et sans vertu. Le Chœur fait l'éloge du poëte dans les Anapestes. On dira plus bas ce que c'était que les Chevaliers.

Les premières Nuées furent présentées après les Chevaliers et eurent un mauvais succès ; on ne sait pas pourquoi. Aristophane ne se découragea pas pour cet accident ; il donna les Secondes Nuées à la fête de Bacchus, au printemps, l'année d'après l'affaire de Pyle, c'est-à-dire en l'an 3548 ou 3549. Cette date est marquée par ce que dit Strepsiade, que les disciples de Socrate ressemblaient aux captifs que l'on avait amenés à Pyle. Aristophane se plaint aussi dans cette pièce qu'on a frippé ses Chevaliers ; et c'est une preuve incontestable que cette pièce a été faite après les Chevaliers. C'est une

06

pré[?]face►

C'est une satire contre Socrate. L'auteur

ne se contente pas de le tourner en ridicule sur sa philosophie naturelle, et de

donner du soupçon contre sa philosophie morale ; il le traite nettement d'impie qui

a détrôné Jupiter pour substituer des divinités

chimériques à la place. Le chœur s'exprime

en termes magnifiques et véritablement poétiques. Il y a dans cette pièce beaucoup

de raisonnements burlesques sur le tonnerre, sur la cause de la flamme, sur le

tourbillon, qui ont été adoptés sérieusement par les nouveaux philosophes de nos

jours et ceux du siècle passé. Strepsiade conserve fort bien son caractère d'homme grossier, de peu de

mémoire, stupide, mais en même temps malin. Aristophane turlupine agréablement la méthode de Socrate, d'enseigner par les interrogations, et de porter les gens à

découvrir d'eux-mêmes la vérité qu'ils cherchent ; c'est pour cela qu'ils

l'appellent la sage-femme de la science. Aristophane dans ses anapestes fait une critique vigoureuse des autres

Comiques, et en fait voir les défauts. Le dialogue du juste et de l'injuste faitsignale admirablement voir

voir les effets de la bonne et de la mauvaise éducation, et le goût que la corruption du siècle donne pour la mauvaise. Le chœur fait ce que dit Horace ; il donne du secours à l'acteur, prend son parti, blâme le vice, loue la vertu, &c

L'unité de lieu n'est pas trop bien observée dans les Nuées. Tout se passe, tantôt dans la chambre de Strepsiade, tantôt à la porte de Socrate, dans sa cour, dans la place &c. Ce défaut se trouve encore dans quelques autres pièces de notre auteur, qui n'a pas été plus scrupuleux sur l'unité de temps ; aussi était-il né avant les règles. Le dénouement des Nuées est plein de bon sens, et fait voir que la mauvaise éducation que les pères donnent à leurs enfants, tourne souvent à leur propre préjudice. C'est une erreur assez communément reçue, que cette pièce fut cause de la mort de Socrate ; mais si elle en fut la cause, elle opéra bien lentement, puisque cette comédie ne fut représentée tout au plus tôt

08

pré[?]face►

au plus tôt que l'an 3548, et que Socrate ne mourut qu'en l'an 3572, cinq ans après la prise d'Athènes par Lysandre.

Les Guêpes furent représentées après les Chevaliers et après les Nuées. Voici la preuve du premier. Xanthias dit : Il ne faut point s'attendre que Cléon, dans l'éclat de sa fortune, reçoive encore quelques traits de satire de notre part. Il est encore dit en un autre endroit, par le chœur, qu'il a fallu que le poëte ait eu une hardiesse extrême pour attaquer un monstre pareil à Cléon. La preuve de ce que cette pièce a été faite après les Nuées, se prend de ce qui est dit dans celle-ci d'une comédie représentée l'année précédente, où l'on faisait voir les désordres et la corruption des enfants qui affligeaient les pères ; ce qui ne peut s'entendre que des Secondes Nuées. Au reste cette comédie est l'original que Racine a imité dans ses Plaideurs ; et c'en est assez pour faire connaître qu'il s'agit ici d'un vieillard entêté de juges, renfermé par son fils qui tâche de lui persuader qu'il sera plus heureux de renoncer à la chicane. On juge de même ici, non pas par un chien Citron qui a mangé un chapon

09

pré[?]face►

chapon du Mans, mais le chien Cydathénée qui a mangé un fromage. Cette pièce paraît plus longue qu'il ne faut par l'épisode du changement de vie et de conduite du vieillard, quoique cet épisode ait son mérite et soit très divertissant.

On ne fait pas la date précise des Femmes à la Fête de Cérès ; le seul caractère de temps que l'on y trouve, c'est que cette comédie a été faite et représentée pendant la guerre ; et qu'il paraît qu'à la représentation il y avait des troupes et des officiers d'armée. Cette pièce est une satire contre Euripide, qu'on y représente parlant par phrases subtiles, en disant de grandes balivernes avec mystère et emphase, en débitant gravement des raisonnements chimériques où il n'y avait pas l'ombre de bon sens. Il y est aussi dépeint comme calomniateur des femmes et leur ennemi, et comme un homme de plein de ruses et d'inventions.

On ne sait dans quel temps placer les Anguilles. C'est une des pièces d'Aristophane que nous n'avons plus. Tout ce que l'on en sait, au rapport d'Aristophane même, c'est que cette comédie

10

pré[?]face►

comédie aurait été faite contre Hyperbole, successeur de Cléon, et par conséquent après la mort de Cléon, qui arriva l'an 3550 ou 3551.

La date précise de la Comédie qui porte pour titre La Paix, est marquée par ce qui est dit dans le sacrifice par le Chœur : il y a treize ans que nous n'avions vu la paix. Ainsi cette comédie a été donnée en 3559. Aussi y remarque-t-on la mort de Brasidas et de Cléon arrivée l'an 3550 ou 3551. Il y avait trois ans qu'on n'avait eu de comédie quand on représenta celle-ci. Cette interruption pourrait être un effet du règlement de l'archonteEuthymène, qui s'était avisé de proscrire la comédie. Mais la comédie était un mal nécessaire, et le règlement ne fut exécuté que pendant trois ans. Quoique l'auteur blâme ici la coutume qu'avaient les poëtes de se faire louer eux-mêmes dans les anapestes que le chœur récitait, il n'a pas laissé de suivre l'usage établi, pour n'être pas le seul qui négligeât de se donner du relief par ses propres éloges. L'ouverture de la pièce est bouffone et ridicule ; du reste on représente

11

pré[?]face►

représente fort naïvement dans cette comédie les biens et les douceurs de la paix et les misères de la guerre.

L'ouverture des Oiseaux n'est ni moins burlesque ni moins ridicule que celle de la Paix. Cette pièce est la plus longue de toutes celles d'Aristophane, et ce n'est pas sans sujet que le chœur prévient l'auditoire sur la longueur du spectacle. On prétend que cette comédie a été faite du temps où l'on fortifiait Décélie à quatre lieues d'Athènes après la mort de Lamaque et de Nicias, qui arriva en Sicile en l'an 3549. Peut-être même n'aurait-on pas tort de s'imaginer que cette comédie aurait été faite pour les fêtes qui se célébrèrent pour la dédicace des murs de Décélie. Le chœur développe une philosophie nouvelle et de burlesque invention sur l'origine des terres et le dessein de l'auteur en cela est apparemment de se moquer du système des philosophes de son temps, et surtout de Prodique, vain sophiste.

Il est parlé du Probule dans Lysistrate, et c'était le nom d'une magistrature établie après la défaite de la Sicile. Le Probule était comme l'exarque du Conseil qui, assité de quelques assesseurs, veillait sur les

12

pré[?]face►

sur les neuf magistratures qui, avec l'archonte, avaient la principale autorité, pour empêcher qu'ils ne fissent rien contre l'état. Aussi cette pièce ne peut-elle avoir été représentée qu'après l'an 3559. Il est dit encore dans un endroit : il n'y a pas longtemps que je voyais Démostrate qui levait des troupes pour aller en Sicile. Ce qui prouve que cette pièce a été faite peu de temps après l'échec que reçut la république d'Athènes pour son entreprise de Sicile. Cette pièce finit par une paix que l'on suppose qui se fait entre les deux républiques ennemies, après la défaite de Sicile ; et il pouvait bien effectivement y avoir eu quelque traité de paix entre l'an 3560 et l'an 3562 que les Athéniens gagnèrent une victoire contre les Lacédémoniens à Cyzique et tuèrent leur général Mindare. Il semble que cette pièce ait été faite exprès pour montrer ce que peuvent les femmes auprès des hommes par l'impossibilité où ils sont de se passer de ces animaux-là (pour parler comme un Comique de nos jours). Sur ce point là on ne doit pas s'attendre à trouver rien qui ne soit dans les règles de la plus sévère pudeur et de la plus austère vertu.

Ceux qui

13

pré[?]face►

Ceux qui se sont donné la peine jusqu'ici de commenter Aristophane ont prétendu que Les Grenouilles avaient été faites après la mort de Socrate pour venger le poëte de ce qu'Euripide, sensiblement touché par cette mort, avait eu intention dans son Palamède d'en rejeter la haine sur les cruelles railleries d'Aristophane dans les Secondes Nuées. Sans ce que nous avons dit ci-dessus pour faire voir la fausseté de l'influence que l'on veut que les Nuées d'Aristophane aient sur la mort de Socrate, il est bon de remarquer ici qu'Euripide est mort six ans avant Socrate. Ainsi il n'a eu garde de penser à venger par des traits de plume la mort d'un homme qu'il a laissé au monde plein de vie. Cette pièce au reste est une critique d'Euripide, mais une critique satyrique et mordante, dont le but, après beaucoup de railleries, est de faire voir qu'il est en-dessous d'Eschyle, un des premiers en date, à la vérité, mais le plus chétif de tous les poëtes tragiques anciens dont les ouvrages aient passé à postérité. Qu'on eût préféré Sophocle à Euripide, bien des gens seront sans doute du goût d'Aristophane ; mais préférer Eschyle à Euripide, il fallait haïr celui-ci autant que le

14

pré[?]face►

que le haïssait Aristophane, - pour lui faire une pareille injure.

Il y a dans cette pièce plusieurs caractères chronologiques qui marquent tous

l'année 3566. La mort d'Euripide, la

mort de Sophocle, la bataille d'Arginuse, tout cela arrivé en l'an 3566. Il y est

encore parlé d'Alcibiade haï et souhaité

par la république. Sur quoi il est à remarquer qu'il

revient à Athènes l'an 3565, qu’il fut exilé la même année, et qu'il fut

tué par Pharnabaze l'an

3568. Le chœur dit dans un endroit : c'est folie de s'amuser à jaser avec

Socrate.Socrate n'était donc pas encore mort quand

on représenta cette pièce ; et en effet il ne mourut que l'an du monde

3572. Le spectacle qui se présente à l'ouverture de cette pièce est

quelque chose de si extravagant et de si fou, que ceux qui ne parlent des anciens

qu'avec une admivénération qui approche de l'idolâtrie, ont sujet d'être

scandalisés d'une pareille pantalonnade. La pièce est plus burlesque qu'elle n'est

sérieuse, quoiqu'il paraisse qu'il s'y agit d'un examen très sérieux. L'auteur y

traite fort cavalièrement Bacchus, Hercule, et Éaque comme il a traité ailleurs Minerveercure et Neptune.

Il semble n'avoir épargné que Minerve,

Cérèset sa fille.

15

pré[?]face►

et sa fille. Il met ici Pluton sur la scène,

mais il ne lui fait rien dire qui le fasse sortir de sa gravité infernale. Pour ce

qui est de Jupiter, quoiqu'il en dise

quelquefois du mal, il n'a pourtant jamais osé le faire paraître sur le théâtre. Sa

religion lui permettait peut-être de murmurer du mal contre la providence du père

des Dieux ; mais elle ne lui permettait pas de le tourner en ridicule, ni de le

donner en spectacle. Plaute a été plus hardi que lui dans

l'Amphitryon, et l'on a sujet de s'en étonner. Cette

pièce est intitulée les Grenouilles, à cause qu'il y a un

chœur de grenouilles des marais infernaux. Il y a un

autre chœur d'initiés, qui conserve la

gravité ordinaire au chœur, et qui s'exprime

d'un style magnifique. On fait soutenir ici à Bacchus le caractère d'un polisson fanfaron d'une manière qui a dû

réjouir entièrement les spectateurs. Le chœur, dans ses

anapestes, entre dans les matières d'état, et intercède pour les généraux d'Arginuse condamnés par la république. Il est aussi parlé dans cette pièce de la monnaie de cuivre, et cela fait voir que

les Grenouilles doivent précéder l'Assemblée des femmes, puisque dans l'Assemblée des

femmes, il est parlé du décri de cette

monnaie

16

pré[?]face►

cette monnaie de cuivre. On ne sait ce que c'est que le chœur qui parle de la dispute d'Eschyle et d'Euripide ; ce ne sont plus ni les grenouilles, ni les initiés, il semble qu'Aristophane s'est oublié ici.

Le changement qu'apporte dans l'état la prise d'Athènes par Lysandre en 3568, et l'établissement des trente tyrans, donna lieu à notre poëte de faire la comédie qui porte pour titre l'Assemblée des femmes, où il suppose que pour sauver l'état, elles renversent l'ordre établi en se rendant maîtresses de tout, ce qui met la république dans une situation beaucoup plus heureuse qu'elle ne l'était auparavant. C'est ainsi que le poète trouvait toujours moyen d'amuser le peuple dans les plus tristes situations où il se trouvait. Praxagore, qui est le principal personnage, dit dans un endroit que l'on avait résolu de faire une alliance avec les voisins ; mais que quand elle eut été faite, on s'en repentit, et l'on exila le rhéteur qui l'avait conseillée. Les scholies disent que c'était une alliance faite deux ans auparavant avec les Lacédémoniens et les Béotiens, et que ce rhéteur

17

pré[?]face►

rhéteur était Conon. Si c'est le fameux Conon, il ne fut parlé de lui qu'après la prise d'Athènes par Lysandre, et Conon gagna une bataille navale à Cnide contre les Lacédémoniens en 3477. Il se peut bien que ce soit du grand Conon que parle Praxagore ; car elle ajoute incontinent : le salut s'est montré ; mais Thrasybule a pris soin de la chasser. Or Thrasybule vivait en même temps que Conon. Et ce fut lui qui délivra la république des trente tyrans en l'an 3570. Il est parlé dans cette pièce du beau Nicias, comme vivant encore dans la mémoire des hommes. Nicias était mort en 3559, et onze ou douze ans après sa mort on pouvait avoir des idées assez vives de sa beauté. Il est aussi fait mention dans cette comédie de la révocation du décret qui avait donné cours aux monnaies de cuivre. Or comme il est parlé de ces monnaies de mauvais aloi dans les Grenouilles représentées l'an 3566, il est évident que l'Assemblée des femmes doit avoir été représentée quelques années après les Grenouilles. Il est aussi fait mention dans cette comédie, comme d'une chose passée depuis quelques années, du décret qui quarantième denier rétabli

18

pré[?]face►

rétabli sur l'avis d'Euripide qui en avait fait l'ouverture. Si c'est Euripide le poëte, il faut se souvenir qu'on a marqué sa mort en 3566. A l'occasion du décret fait par Praxagore, qu'on ne pourra se satisfaire avec une jeune et belle femme qu'après avoir rendu des devoirs forcés à quelque vieille laide, il y a un jeu de théâtre et des discours où règne la licence. À cela près, cette comédie n'est pas une de celles où il y ait le moins d'esprit et de conduite. Elle fut représentée l'hiver.

La dernière des pièces d’Aristophane, dans l’ordre des temps, mais peut-être la première pour le mérite, est Plutus. Il y est parlé, comme d’une chose assez récente, de l’amnistie générale accordée après la défaite des Lacédémoniens à Phyle par Thrasybule ; ce qui arriva en l’an 3570, qui est la même année que Thrasybule chassa les trente tyrans. Il y est aussi fait mention de Denys le tyran, comme vivant et régnant à Syracuse. On sait que ce prince y usurpa la souveraineté l’an 3566, et qu’il ne mourut qu’en 3604. Cette pièce est la plus châtiée de toutes celles d’Aristophane, et commença à sortir du caractère de l’ancienne comédie, qui est de parler trop aux spectateurs.

19

pré[?]face►

aux spectateurs. Le chœur ne parle point ici des matières d’état, et ne fait point l’éloge du poëte. L’auteur y fait voir que l’argent est le plus grand dieu des hommes. Le discours de la Pauvreté est une excellente satire contre ces imaginatifs qui croiraient bien faire de rendre tous les biens communs et tous les hommes également riches. La scène de la vieille amoureuse est excellente.

En général on peut dire de toutes les pièces d’Aristophane, qu’il y a beaucoup d’esprit et de sel ; une raillerie fine, souvent mordante ; un grand jeu de théâtre, de la dignité et de la magnificence dans les chœurs ; une liberté surprenante dans les discours sur les affaires publiques ; une versification aisée, une élocution très pure ; mais du reste peu d’unité de lieu, de temps, et d’action. Aristote n’était pas encore au monde ; et si ses règles sont des lois, on ne peut pas dire qu’Aristophane les ait violées. Il a trouvé le secret de plaire ; et ceux qui adoptèrent à2Athènes les règles d’Aristote n’ont pas su mauvais gré à leurs pères d’avoir souvent ri contre ces règles.

On lit quelque part que Denys le tyran s’informait un jour à Platon des livres qu’il pourrait lire pour se perfectionner dans sa langue

sa langue et s’instruire pleinement des mœurs du peuple de la Grèce qui parlait le mieux et qui avait le plus de réputation ; et que ce philosophe équitable et désintéressé lui conseilla de s’attacher aux comédies d’Aristophane où il trouverait la pureté du langage et cette connaissance parfaite qu’il voulait avoir des mœurs des Athéniens. Cela nous donne lieu de rapporter ici une partie de ce qu’Aristophane nous apprend, tant des mœurs en général que du caractère des poëtes anciens et nouveaux et de beaucoup de personnes de son temps. Commençons par la religion.

La divinité la plus représentée à Athènes était Minerve. La ville s’estimait heureuse d’être sous la protection de cette vierge guerrière, et de garder le voile sur lequel était représentée en broderie la victoire qu’elle avait remportée sur le géant Encelade. On le portait en procession tous les quatre ans du Céramique à Eleusine. C’était comme une visite que Minerve rendait à Cérès et à sa fille. On se faisait un très grand scrupule d’entrer dans le temple de cette chaste déesse après avoir vaqué au jeu de l’amour. Il fallait jurer que l’on était pur, et pour ne pas jurer à faux, on avait soin de se laver quand on s’était souillé par l’usage de quelque plaisir, légitime ou non. Au mois de Scirophorion, (c’est celui de Mai)

21

* On célébrait une fête de Minerve, qui s'appelait Corbephoria(e)[?] ou Arrhetophoria.►

pré[?]face►

(c'est celui de Mai). * On choisissait quatre filles des plus nobles, depuis sept ans jusqu'à onze, pour les corbeilles où étaient les mystères secrets qu'il n'était pas permis de révéler, et c'est pour cela qu'on les appelait arrhètes, et la cérémonie de les porter arrhétophoria. Cette fête était fixée au douze du mois. Le prêtre d'Erechthée portait à la cérémonie un chapeau blanc appelé Scirros, et c'est ce qui a donné le nom au moins de Scirrophorion. Les petites statues de Minerve étaient aussi faites d'une terre blanche appelée Scirros, comme celles de Vénus qui furent trouvées en 1709 dans les masures de Corseult auprès de Dinan en Bretagne. Il paraît que ces petites statues de Vénus avaient été faites dans des moules, le devant dans un moule à part et le derrière dans un autre, et qu'on avait ensuite réuni ces deux moitiés toutes fraîches pour avoir une figure entière de relief. Outre la procession de quatre en quatre ans à Eleusine et les arrhétéphories, nous apprenons qu'il se faisait encore une cérémonie très célèbre en l'honneur de Minerve, de Vulcain et de Prométhée, trois fois l'an, qui était la course des Lampes. Pour donner le signal de la course

22

pré[?]face►

de la course, on baissait une lampe de quelqu'une des fenêtres de la tour du Céramique. Cette course se faisait avec des flambeaux qu'on se donnait de main en main. La jeunesse brillait à ces courses et se faisait un grand mérite de sa légèreté. Celui qui avait couru quelque temps donnait le flambeau au premier qu'il rencontrait, qui se mettait à courir avec, pour le remettre encore à un autre, et celui-ci le donnait à un troisième, &c, d'où est venu le proverbe : donner la lampe à un autre, pour marquer un homme qui, après avoir fini sa carrière, se décharge de son emploi sur un successeur. On célébrait une autre fête en l'honneur de Minerve, appelée les Panathénées ; et les jeunes gens y dansaient la Pyrrhique, armés de toutes pièces. Les vieillards portaient des rameaux d'olivier aux processions de Minerve.

La reine des sombres enfers, et sa mère, étaient honorées d'un culte très sérieux, et il y avait peu de gens persuadés d'une autre vie qui ne prissent le soin de se faire initier à leurs mystères, parce qu'on y était prévenu que cette initiation était un moyen sûr d'être au moins heureux dans l'autre monde, si on ne l'était pas dans celui-ci. Il y avait deux sortes de mystères de Cérès, les grands et les petits. Ceux-ci se célébraient à Eleusisdans le

23

pré[?]face►

dans le voisinage d'Athènes. Ceux qui se faisaient initier, tant aux grands qu'aux petits, portaient l'habit qu'ils avaient à cette cérémonie jusqu'à ce qu'il fût usé ; après quoi, quand il montrait la corde et commençait à tomber en lambeaux, on le pendait au râtelier de la déesse. Quand on partait d'Athènes pour aller à Eleusis s'enrôler dans cette célèbre confrairie, tout l'équipage des mystères était porté par des ânes. On célébrait à Athènes trois fêtes de Cérès : Démétria, Thesmophoria et Eleusinia. Les femmes seules célébraient les Thesmophories, qui était comme la fête de l'institution des lois. On y jeûnait rigoureusement, mais les bonnes dames, en récompense, y buvaient copieusement. Les Thesmophories duraient cinq jours. Les tribunaux étaient fermés, et le conseil ne se tenait point. Le signal de la fête des Thesmophories et de l'assemblée ou de la procession des femmes, était une sorte d’étendard que l'on mettait sur le temple de Cérès. On allumait beaucoup de lampes. Chaque femme avait une suivante garnie d'une corbeille où était le gâteau que la maîtresse offrait aux Déesses. On chantait le cantique lubrique de l'Ithyphalle ou représentation du membre viril. Les esclaves n'assistaient point au secret des mystères, qui se développaient dans un bois sacré. Les porteuses de corbeilles

de corbeilles mystiques, à la fête de Cérès, avaient à leur suite des filles couvertes et cachées d'un grand voile, qui leur portaient un tabouret. On sacrifiait des cochons à Cérès, de même qu'à Bacchus, parce que cet animal vorace fait le dégât dans les moissons aussi bien que dans les vignes.

Diane la chasseresse avait aussi ses fêtes à Athènes. Une des principales était celle qu'on appelait Brauronia. Des filles de dix ans, vêtues de jaune, en faisaient l'office ; et l'on appelait cela faire les ourses, à cause que cette fête avait été instituée par réparation de la mort d'une ourse consacrée à Diane, qui avait été tuée par les habitants de la tribu Flanis.

Il ne faut pas finir l'article des Dieux femelles sans parler d'Hécate et des Euménides. Il fallait donner un repas une fois le mois à Hécate, et ceux qui n'avaient pas le moyen de leur donner à leurs frais, étaient autorisés par la religion à dérober plutôt que de manquer à un devoir aussi essentiel que celui-là. Pour ce qui est des Euménides, c'étaient mesdames les Furies, à qui l'on donnait ce nom flatteur, de peur de les offenser en les appelant par leur nom. Car Euménides, c'est, comme qui dirait, favorables. On les

25

pré[?]face►

On les appelait encore, par une autre flatterie, les Vénérables Déesses, Semnx ; et leur temple, avec toutes ses dépendances, était le plus sûr de tous les asiles, comme on peut le voir dans l'Edipe à Colone, de Sophocle.

Aristophane fait mention de deux autres espèces de déesses qui avaient leurs fêtes et leurs sacrifices ; la première est la Paix, à qui l’on faisait un sacrifice non seulement le Seize du mois Hecatombeion (c'est Juin) pendant les fêtes des Synœcèses. L'autre était Calligénie, ou la Fécondité. Erichthon lui avait dressé un autel dans dans la citadelle et ordonné qu'on lui sacrifiât avant tous les autres dieux.

Passons maintenant aux Dieux mâles, et commençons par Jupiter. On célébrait trois fêtes en son honneur à Athènes : Pandia, Diasia, Diipolia. Cette dernière était fixée au quatrième du mois de Scirrophorion et tombait en Mai.

Quoique Mercure soit traité fort cavalièrement dans les comédies d'Aristophane, c'était pourtant un des grands dieux que les Latins appelaient majorum gentium. Mais c'était une bonne pâte de Dieu, qui souffrait toute sorte d'outrages pour un bon morceau

26

pré[?]face►

bon morceau, et qui aidait aux larrons à se cacher pourvu qu'il ait part au larcin. On célébrait en son honneur, le 13 du mois Anthesthérion (qui répond à Novembre), une fête que l'on appelait les Marmites, dont l'origine venait de ce que ceux qui furent sauvés du déluge de Deucalion, offrirent à Mercure une marmite remplie de toute sorte de bonnes choses. On ne goûtait point à cette marmite. Le quatrième jour du mois était dédié à Mercure, et on lui offrait de petits gâteaux. On a ajouté : du mois, quoique cette addition ne soit pas dans Aristophane, afin que l'on ne s’imagine pas que ce fût le quatrième jour de la semaine, qui porte effectivement le nom de Mercure. Les Juifs avaient des semaines de sept jours, qui finissaient au Sabat, et les Chrétiens les ont conservées après eux ; mais il ne paraît pas que les Grecs, ni les Romains, aient compté le temps par semaine de sept jours. Les mois de ceux-ci étaient divisés en Nundines, ou jours de marché, qui arrivaient successivement neuf jours les unes après les autres.

Neptune présidait aux courses des chevaux, et ceux qui aimaient à paraître dans la conduite des charriots avaient une dévotion particulière à cette divinité.

Bacchus avait plusieurs fêtes. Les deux

principales se célébraient, l'une au printemps, dans la ville, et c'était le temps

que l'on apportait les rentes aux bourgeois. L'autre se célébrait l'hiver, aux

champs, et s'appelait la fête du

pressoir. Il n'y avait point d'étrangers à celle-ci. Au mois de Pyanepsion,

qui est en octobre, ou selon d'autres, au mois d'Anthesthérion, qui est Novembre,

on

célébrait en l'honneur de Bacchus une

autre fête qui fut appelée Coès, ou des Gobelets, à cette occasion. Oreste étant venu à Athènes

pendant qu'on célébrait cette fête, en se trouvant excommunié à cause du meurtre de

sa mère, persuada à ceux qui assistaient au festin, de verser du vin, chacun dans

sa

coupe, sans la donner à son voisin, et établit des prix pour ceux qui la videraient

les premiers et de meilleure grâce. De cette sorte il put boire tout à son aise,

sans se ressentir des effets de l'état d'excommunication où il était, et sans en

donner de connaissance aux autres.

Depuis, on vuidait les gobelets au son de la trompette, et le premier qui avait faitfiniavaitrecevait pour récompense un outre plein de

vent. Les anciens ne buvaient pas comme nous, en portant la coupe ou le gobelet sur

les lèvres, mais en versant de haut dans la bouche

bouche ouverte ; en quoi il fallait de l'adresse pour expédier proprement et promptement un gobelet. Les anciennes peintures et sculptures qui nous apprennent cette façon de boire nous apprennent aussi que ces gobelets étaient comme des petits pots sans anse, à la façon de nos carafes de soucoupe. [ Il y avait aussi une autre fête de Bacchus à Athènes, qui s'appelait les Marmites. On lui sacrifiait des cochons, pour la même raison qu'on en sacrifiait aussi à Cérès. Les fêtes de Bacchus, du moins les deux principales, étaient accompagnés de jeux publics, de spectacles, de combats de musique, de danse, &c. Les cérémonies de sacrifices de Bacchus sont représentées dans les Acarniens d'Aristophane. Premièrement marche une fille, avec une corbeille remplie de prémices, et après elle marche une esclave qui porte l'Ithyphalle. La corbeille se met à terre, et l'on en ôte les prémices pour en faire l'offrande qui se fait en versant de la purée sur un gâteau que l'on présente respectueusement au fils de Sémèle. Cela suppose, et la supposition est vraie, que l'on portait aussi une marmite pleine de purée. La fille et l'esclave sont suivis d'un vieillard qui chante un hymne à l'honneur de l'Ithyphalle. La raison pourquoi on portait l'Ithyphalle à ces mystères, est la même

29

pré[?]face►

la même à peu près, pourquoi ceux d'Azot, en renvoyant l'arche de Dieu, y mirent des culs d'or. On s'était moqué des mystères de Bacchus la première fois qu'ils étaient apparus à Athènes, où Pégase les avait apportés d'Eleuthère en Béotie. En punition, il vint du mal aux parties naturelles des hommes, et peut-être même à celles des femmes, car les femmes ne sont pas moins railleuses que les hommes, quand elles s'y mettent. On établit donc, en réparation d'une si grande faute, une coutume de porter en procession la figure de la partie par laquelle les hommes avaient été punis. On s'imaginera peut-être que dans les corbeilles mystérieuses, il y avait aussi la représentation du bon ami de l'Ithyphalle. Il n'y a point de péché à croire, non plus qu'à se persuader qu'il pouvait y avoir quelque chose de semblable dans les corbeilles qui se portaient aux mystères si secrets de la mère de Proserpine. Et la raison de cette représentation pouvait être fondée sur ce qui était arrivé à cette bonne mère, lorsqu’elle cherchait sa fille perdue. N'en pouvant plus de tristesse et de lassitude, elle s'arrêta quelque part, où une vieille femme n'ayant pu la mettre de bonne humeur en lui donnant à boire, s'avisa, pour la faire rire, de lever

30

pré[?]face►

de lever sa cotte le plus haut qu'elle put, et de montrer quelque chose qui fit enfin sourire la bonne déesse. Dans les fêtes de Bacchus, c'étaient les premières filles de la ville qui portaient les prémices dans des corbeilles d'or. On ne parle point ici du reste du sacrifice ; on le dira en parlant des sacrifices en général.

On prétendait qu'Esculape faisait de grandes et merveilleuses guérisons dans l'île d'Egine. On y portait les malades, et on leur faisait passer la nuit dans son temple. On les lavait d'abord à la mer, ensuite on sacrifiait des gâteaux, des figues, d'autres bagatelles. On se couchait après cela dans le temple, chacun à part sur sa natte, et l'on s'enveloppait de sa couverture. Quand tous les malades et leur compagnie étaient en train de se reposer, le prêtre venait éteindre la lampe, recueillir les offrandes et ramasser ce qui n'avait pas été brûlé. Après cela, Esculape faisait son devoir ou ne le faisait pas.

Outre les fêtes des Dieux, il y en avait aussi d'établies pour honorer la mémoire des hommes. Il est parlé d'une fête de Thésée, où l'on faisait largesse au peuple, et cette largesse consistait en purées, bouillies et autres libéralités de cette

31

pré[?]face►

cette nature, plus considérables par leur universalité que par la valeur des distributions singulières.

Vénus avait bonne part à la célébrité avec laquelle on solennisait tous les ans la mort d'Adonis. Les femmes chantaient de tous côtés : pleurons Adonis ; mais pendant ces tristes lamentations il se faisait souvent des cocus, si nous voulons en croire Aristophane. Nous avons trois pièces, dans le recueil de celles de Théocrite, qui ont été faites à l'occasion de cette fête. La première, attribuée aussi à Bion, est l'idylle 23, qui contient une chanson fort tendre et admirablement bien faite sur la mort d'Adonis, qui commence par ces mots : Je pleure Adonis ; il n'est plus, cet admirable Adonis. Il est péri, l'aimable Adonis, et les Amours pleurent sa perte avec nous. La seconde est l'idylle 29, en petits vers Anacréontins, qui est contre le sanglier meurtrier d'Adonis. Mais la plus considérable de ces trois pièces est la quinzième Idylle en stile dramatique, où Théocrite fait la description d'une fête d'Adonis célébrée par la reine Arsinoé, fille de Bérénice. C'était un spectacle magnifique, avec un concours infini

32

pré[?]face►

infini de peuple. Il y avait des tapisseries d'un ouvrage merveilleux, où était représenté le jeune amant de Vénus. Une chanteuse de réputation enlevait les cœurs par le charme de sa voix, en célébrant Adonis. On voyait paraître sa statue entourée de petits jardins renfermés dans des paniers d'argent, avec plusieurs vases précieux remplis de parfums ; des confitures, des gâteaux, des dragées, enfin de toutes les gentillesses friandes qui se font à l'office. Tout cela était ombragé d'une treille de molle verdure attachée avec art, ornée de toute sorte d'oiseaux, de reptiles, d'Amours, et enrichie d'ébène, d'ivoire et d'or. Il y avait deux aigles qui enlevaient Ganymède ; un lit pour Vénus, couvert d'un tapis délicieux plus doux que le doux sommeil, et un autre lit pour Adonis, qui était représenté à l'âge de 18 à 19 ans, et entre les bras de Vénus. Voilà le spectacle de la première journée, qui représentait Adonis vivant. Le lendemain, de bon matin, on le supposait mort, et les femmes le portaient au bord de la mer pour laver ses plaies dans les ondes salées. Elles laissaient flotter leurs cheveux ; leurs robes desceintes traînaient jusque sur leurs pieds ; et, le sein négligemment découvert,

33

pré[?]face►

découvert, elles entonnaient de tristes plaintes. La pièce mériterait d'être insérée ici toute entière, si nous ne nous faisions pas un scrupule de mêler un poëte fort tendre avec un poëte qui a bien eu le cœur de faire quinze comédies sans y mêler un seul brin d'amour et de mariage. Nos poëtes modernes sont bien plus galants ; ils ont mis de l'amour et du mariage partout, jusque dans les tragédies les plus funestes, comme si l'amour était toujours de moitié dans toutes les actions qui méritent d'être mises sur le théâtre.

Revenons aux Dieux, après cette courte digression, qui était nécessaire, et qui ne nous a pas menés fort loin. Il nous reste à faire quelques observations générales.

Pour adorer et remercier les Dieux, on commençait par baiser la terre. Il y en a un exemple dans les Chevaliers d'Aristophane. Latone est parfois surnommée par épithète : aux yeux d'or, et Minerveaux yeux bleus. L'or est une belle couleur ; mais quelque précieuse qu'elle soit, il n'y a personne sans doute, qui ne préférât les yeux de Minerve à ceux de Latone. Il y avait par tout beaucoup d'images des Dieux peintes

peintes sur des planches de bois. Jupiter était représenté avec une aigle sur la tête ; Minerve avec un hibou ; Apollon avec un épervier ; Esculape avec un serpent. C'est comme les chrétiens représentent St Roch avec son chien, St Eustache avec son cerf, St Gilles avec une biche, St Antoine avec un cochon, St Guingaloé2 avec une oie, St Nicolas avec un charnier rempli de trois petits enfants, St Martin avec son cheval, St Jérôme avec un lion, &c. On appelle gloire parmi les chrétiens, ou nimbe parmi les antiquaires3 un certain rondeau que l'on plaçait autrefois sur la tête des statues, et l'on s'imagine que ce rondeau est un apanage de canonisation ou de majesté. Les anciens mettaient un rondeau pareil sur la tête de leurs fausses divinités et l'appelaient petite lune ou ménisque. Mais leur intention, en y plaçant cette ménisque, n'était pas de marquer la béatitude de la personne représentée, ce n'était que pour empêcher que les oiseaux ne gâtassent les statues par ce qu'ils laissent échapper en volant. C’eût été en effet une chose bien scandaleuse et offensive des religieux regards, de voir un Dieu barbouillé d'ordures. C'eût été même une chose horrible à Athènes d'appeler tombeau un autel des Dieux.

35

pré[?]face►

Dieux. Les Chrétiens ont été moins scrupuleux ; ils ont fait leurs autels sur des tombeaux. Mais quelque respect que l'on eût pour les statues des Dieux, il se trouvait quelquefois de jeunes débauchés qui couraient la nuit, et à grands coups de marteau leur faisaient, comme un Duc bigot2 de nos jours, le même affront que Jupiter fit à Saturne. Ces statues des Dieux avaient la main étendue, comme pour recevoir des présents des hommes, c'est ainsi que parle Aristophane. Mais un ancien apologiste des Chrétiens nous apprend que c'était pour recevoir le salut qui touchaient pour cet effet la main de la statue ; et il y avait si longtemps que cela était en usage, que ce même auteur remarque que les mains des statues en étaient usées. Dans les assemblées qui se faisaient aux fêtes solemnelles, les merciers exposaient tout comme aujourd'hui, beaucoup de babioles pour les enfants. Strepsiade, dans les Nuées, dit qu'il avait acheté à une fête de Jupiter un petit chariot pour son fils qui avait six ans.

Il est temps de parler des sacrifices, après avoir parlé des Dieux et de leurs fêtes. La première remarque qui se présente est que le métier de bouquetière devait être en ce temps-là un métier assez lucratif, puisqu'il n'y avait

36

pré[?]face►

n'y avait guère de jour où il ne fallût des couronnes et des festons. Car non seulement tous ceux qui sacrifiaient ou assistaient au sacrifice devaient être couronnés ; mais la coutume était de se couronner de fleurs dans toutes les débauches, et d'orner par dévotion sa porte de festons de fleurs et de rameaux d'olivier. Ces couronnes, surtout celles que l'on rapportait des sacrifices, étaient des sauve-gardes, et il n'était pas permis de maltraiter une personne couronnée, fût-ce un esclave. Quand on avait grande envie de le battre, on lui ôtait sa couronne, à peu près comme les Moscovites d'aujourd'hui ôtent respectueusement la calotte de leurs papas avant que de les rosser. L'attirail d'immolation était un panier dans lequel était l'orge salée, les bandelettes et le couteau ; du feu, une aiguière ou bénitier rempli d'eau lustrale, un tison que l'on trempait dans cette eau pour faire l'aspersion autour de l'autel et puis sur tous les assistants. On jetait ensuite l'orge salée sur tous ceux qui étaient présents au sacrifice. Après, suivait la prière, qui commençait par ces mots consacrés : Qui sont ceux qui assistent ? à quoi l'on répondait : des gens de bien. Après cette préface, on invoquait le dieu, auquel on sacrifiait, et dans la prière, après avoir parlé

37

pré[?]face►

avoir parlé pour les Athéniens, on ajoutait toujours : et pour ceux de Chio, parce qu'il y avait communion de prière entre les Athéniens et ceux de Chio. Avant cette prière, un héraut criait : paix, attention, silence. On faisait ensuite les libations, et cela fini, on disait : la libation est faite, appelle le Dieu. Bacchus, dans les Grenouilles, fait une sale allusion à ces termes consacrés. Il a lâché une libation dans ses chausses, de peur, et Aristophane lui fait dire : ἐγκέχοδα (au lieu de ἐκκέχυται) κάλει θεόν. J'ai fait dans mes chausses, appelle le Dieu. Il ne restait plus que de couper la gorge de la victime, la dépecer, et en offrir de certains membres. On faisait le feu, on apportait une table pour couper dessus ; on coupait la langue à part, et c'était le morceau du héraut ou crieur. On offrait les entrailles après les avoir fait cuire avec tout le reste ; on offrait aussi les quartiers destinés pour le Dieu ou pour les prêtres, et l'on faisait de nouvelles libations, si l'on aime mieux dire que c'est ici la place de celles dont nous avons déjà parlé. On n'oubliait pas le sel dans les sacrifices, et Moyse avait eu soin d'avertir qu'on se donnât bien de garde d'y manquer dans ceux du vrai Dieu.

Comme on

38

pré[?]face►

Comme on ne brûlait pas tout, il est aisé de juger que le sacrifice était suivi d'un festin où le vin n'était pas épargné. Une des cérémonies les plus essentielles du sacrifice était de manger les entrailles des victimes ; et la plus grande imprécation que l'on pût prononcer contre quelqu'un, était de lui dire : puisses-tu n'avoir jamais part aux entrailles sacrées des victimes ! Messieurs les sacrificateurs étaient des gens bien maussades d'avoir le soin de vuider les tripes de tant de bêtes. Il est remarqué quelque part que l'on sacrifiait une brebis noire pour appaiser la tempête. On immolait un cochon de lait pour l'ouverture de l'assemblée où l'on traitait des affaires publiques. Les athéniens allaient souvent sacrifier à Delphes. Comme il fallait passer par la Béotie pour aller d'Athènes à Delphes, les Athéniens achetaient des Béotiens la liberté du passage. Il était défendu de sacrifier un animal sans queue ; et Moyse, qui avait adopté beaucoup de cérémonies des payens, en avait fait une loi expresse dans son cérémonial. Les mystiques ont trouvé une raison admirable de cette défense. La queue, disent-ils, est le symbole de la persévérance, et l'on ne peut plaire à Dieu si l'on est dans la disposition sincère de persévérer

39

pré[?]face►

persévérer à son service ; découverte admirable ! qui a été adoptée depuis peu par un vénérable cynique encapuchonné qui disait à une jeune Ourseline1 qui s'engageait par des vœux solemnels dans le régiment des onze mille vierges ; "Vous n'êtes encore, ma chère sœur, qu'une petite ourse, une Ourseline, une masse informe ; mais la grande mère Ourse vous léchera tant, qu'elle vous formera les yeux de la pénétration, le nez de la sagacité, les oreilles de l'attention, les joues de la modestie, les épaules de la patience, le mains de l'industrie, les pieds de la promptitude à obéir, et la queue de la persévérance, que je vous souhaite." Mais la véritable raison de la défense d'oublier la queue, c'est qu'en Égypte, en Syrie et ailleurs dans les pays orientaux, la queue du menu bétail est si grasse et si charnue, qu'elle peut passer pour un cinquième quartier de la bête, et c'est le plus délicat de tous.

Si le peuple Athénien était religieux, il était aussi superstitieux à l'excès ; et nous en avons quelques preuves dans Aristophane. Par exemple, quelque affaire qui se proposât dans l'assemblée, et de quelque importance qu'elle fût, l'assemblée se séparait sans rien conclure, s'il tombait seulement une goutte d'eau. Le peuple donnait

40

pré[?]face►

donnait beaucoup de crédit aux oracles des Sibylles, et l'on profitait de son faible

là dessus pour le mener par le nez. Un tremblement de terre, un feu follet, un chat

qui traversait le chemin ; tout cela était regardé comme de mauvais augures présages, capables

d'interrompre l'entreprise la plus sérieuse. Les festons sacrés dont on ornait les

portes par dévotion sont encore une preuve de la crainte superstitieuse du peuple,

qui s'imaginait par ce moyen pouvoir détourner le malheur dont il était menacé. Ces

festons s'appelaient Tiresiones.

C'étaient des rameaux d'olivier entortillés de laine, où l'on attachait des fleurs

et des fruits. Les athéniens croyaient que la vue du loriot donnait la jaunisse ;

c'est pourquoi on le vendait couvert. Comme le hibou était l'oiseau consacré à Minerve, on laissait vivre les hiboux en

paix à Athènes : De là venait que l'on n'y voyait autre

chose que des hiboux.

On n'a point prétendu faire ici une dissertation savante sur la religion des Athéniens, mais l'on s'est borné à dire ce qui s'en trouve dans Aristophane. Ainsi le lecteur doit se contenter du peu que nous en avons rapporté. Nous allons passer aux mœurs, dans le même plan, c'est à dire en nous renfermant dans notre auteur.

La ville

41

pré[?]face►

La ville d'Athènes, si fameuse dans l'histoire, contenait environ trente mille hommes, selon la supputation d'Aristophane. La république athénienne était un état populaire et extrêmement jaloux de sa liberté. Nous y connaissons quatre Cours principales. La première jugeait les crimes capitaux ; c'étaient les Aréopagites. La seconde connaissait des causes civiles. D'abord elle était de cinquante juges, mais elle fut depuis réduite à dix, qui étaient tirés au sort par dix billets marqués A, B, &c. Celui qui tirait A était archonte. Quand tous avaient tiré (et il est à croire qu'il y avait beaucoup plus de billets blancs que de noirs), le héraut donnait à chacun des dix une baguette en signe de juridiction. Aristophane a fait allusion à cette coutume dans le Plutus et dans l'Assemblée des femmes. Outre cela il y avait encore la grande assemblée appelée Pnyx, et la petite, appelée le Conseil. On appelait du Conseil à la grande assemblée du peuple qui était véritablement celle où résidait l'autorité souveraine. Mais le respect que cette autorité lui devait attirer n'a pas empêché Aristophane de nous la représenter composée de gens qu'on menait par le nez comme on voulait. Au milieu

Au milieu de la délibération la plus sérieuse, un étourdi venait dire que les chevrettes et les merlans étaient à bon marché. Aussitôt on ne parlait plus d'autre chose ; on fermait l'oreille aux Rhéteurs, on couronnait celui qui avait apporté la bonne et heureuse nouvelle, et l'assemblée se dissipait. Les Prytanes, placés sur une tribune de pierre, à l'air et sans toit, présidaient à l'assemblée qui se tenait aussi à l'air sur des sièges de pierre ; et ceux qui fréquentaient cette assemblée étaient appelés Héliastes, par dérision, à cause que n'étant couverts d'aucun toit, le soleil (Ἥλιος) leur faisait souvent bouillir la cervelle. Les Prytanes indiquaient l'assemblée, et l'on s'y rendait le matin de très bonne heure. Un homme tenait une corde rougie d'ocre, et en frappait tous ceux qu'il rencontrait. Ceux qui se trouvaient marqués et ne se rendaient pas à l'assemblée, payaient l'amende. Chaque particulier qui entrait à l'Assemblée recevait un maireau, et lorsqu'il le rendait à la sortie, on lui donnait trois oboles. L'ouverture de l'assemblée se faisait par l'immolation d'un cochon de lait, du sang duquel on faisait aspersion sur les sièges. Après cela le héraut criait : Qui veut parler ? Celui qui voulait haranguer prenait une couronne. Il paraît qu'un seul

43

pré[?]face►

qu'un seul homme qui contredisait un décret proposé pouvait faire rompre la délibération, surtout s'il assurait qu'il fût tombé quelque goutte d'eau sur lui. C'est ainsi que dans les AcarniensDicéopolis fait dissoudre l'assemblée. Ceux qui la composaient avaient chacun un bâton, une casaque, des socques. Dans la place où se tenait l'assemblée était une statue de Lycus, ancien héros, entourée d'une clôture de cannes de roseaux. Là se tenaient les dix Sycophantes ou dénonciateurs en titre d'office. Là se distribuait le triobole aux membres de l'assemblée. Là se tenaient aussi les condamnés ; et là enfin pissaient assez souvent messieurs les juges. Cette grande assemblée était composée ordinairement d'environ six mille têtes. Quelle cohue ! Il y avait des balustres à l'auditoire, apparemment autour de la tribune du Prytane, et le bonhomme Philocléon, dans les Guêpes, prétendait que, point de balustres, point de jugement. Un meuble nécessaire à l'audience était une horloge à l'eau pour mesurer le tems1 aux orateurs. Avant l'audience, on faisait un sacrifice de quelques grains d'encens, accompagné de quelques prières précédées du cri ordinaire : Eufémia ou Fémen agathon, c'est à dire : Silence. Le harangueur

44

pré[?]face►

harangueur qui prenait la parole se couronnait d'une couronne de myrthe. Au sortir de l'assemblée le triobole était payé par celui des Thesmothètes qui était en fonction, qui reprenait les maireaux et donnait les oboles à chacun de ceux qui avaient assisté à l'assemblée, ou une draqme à partager entre deux ; car la draqme valait six oboles. Les délibérations publiques s'écrivaient dans un tableau qui demeurait exposé, afin que personne n'en prétendît cause d'ignorance. Ceux qui faisaient trop de bruit et de fracas dans l'assemblée étaient enlevés par les archers au moindre signe des Prytanes. On haussait la main pour marquer son consentement à ce qui était proposé. Cela s'appelait Chirotonia, terme que les chrétiens ont adopté pour marquer l'institution de leurs magistrats spirituels, qui se faisait autrefois par la seule imposition des mains. Et c'est aussi de là sans doute qu'est venue notre manière de parler, pour marquer que l'on consent à quelque chose, de dire : j'y donne les mains.

La principale magistrature était celle de l'archonte, qui n'était en exercice qu'un an, et l'année portait son nom, comme à Rome on comptait les années par les Consuls.

45

pré[?]face►

par les Consuls. L'archonte se couronnait de branches de myrte dans les actions publiques. Il n'était pas permis aux comédiens satyiriques de nommer les archontes dans leurs satires. Il éludaient la défense et les nommaient hardiment au moyen d'un petit changement qu'ils faisaient à leur nom, ou en leur donnant un autre père que le leur. C'est ainsi qu'Aristophane voulant lâcher quelques traits contre Amynias, fils de Pronape, l'appelle Amynias, fils de Sellus. Après les archontes, venaient les Prytanes qui étaient les modérateurs de l'assemblée. Il paraît que les Prytanes avaient part au maniement des finances, et qu'ils étaient logés dans un palais commun, appelé pour cela le Prytanée. Les particuliers qui s'étaient distingués par quelque service rendu à l'état, étaient nourris à ce Prytanée aux dépens du public. On accordait même cette grâce aux poëtes fameux, et Aristophane se moque de quelques faiseurs de Dithyrambes ou Odes Bachiques, à qui on avait prodigué cet honneur.

Les trésoriers de l'état avaient, pour marque de leur emploi, un anneau qui leur était donné par le peuple.

Les magistrats publics portaient une couronne

46

pré[?]face►

couronne sur la tête, et on la leur ôtait en les destituant.

Les Agoranomes étaient des juges de police qui mettaient le prix aux denrées, et avaient soin que tout se passât en ordre au marché.

Les juges criminels qui voulaient marquer qu'ils condamnaient quelqu'un, traçaient sur leurs tablettes une grande ligne. Ils procédaient aussi par voies de ballottes (de même que dans la grande assemblée). On jetait ces ballottes dans des urnes dont le haut était fait en entonnoir. Après cela, on renversait ces urnes sur une table de pierre pour voir l'issue des jugements. Il y avait deux urnes ou boîtes, la première s'appelait κύριος ou la principale. Elle servait pour absoudre, et l'on y mettait des ballottes solides. La seconde était nommée ἄκυρος ou ὕστερος, c'est à dire, la dernière ou la plus faible, et l'on y mettait les ballottes percées qui servaient à condamner.

Il y avait à Athènes un collège de onze juges qui expédiaient les voleurs et les homicides pris sur le fait. Ceux qui ne confessaient pas leurs crimes, on les menait devant les juges ordinaires.

Le Démarque était un officier public qui gardait les minutes des contrats.

Il y avait des intendants annuels qui avaient la direction des mystères et des cérémonies

47

pré[?]face►

cérémonies de la religion. On les appelait Epoptes ou inspecteurs.

Il y avait dix magistrats annuels, qui étaient comme des avocats généraux, qui recevaient par jour chacun une dragme. On appelait ce salaire συνηγορικόν.

Il y avait six Thesmothètes ou Préteurs, qui aidaient aux Prytanes à diriger l'Assemblée, qui payaient les trois oboles à chacun de ceux qui y avaient assisté, et fermaient le chanceau2 à ceux qui étaient les derniers à s'y rendre.

Le peuple d'Athènes était divisé en quatre classes. La première était des plus riches appelés πεντακοσιομέδιμνοι ou Cinq cents boisseaux. La seconde comprenait les Chevaliers, gens d'une fortune moins brillante, mais qui étaient pourtant à leur aise, et qui vivaient honorablement. La troisième classe comprenait les ζυγῖται, ou gens de joug, c'est-à-dire, les paysans, les laboureurs, les gens moins riches, dont il en fallait, pour ainsi dire, attacher plusieurs ensemble au même joug pour supporter quelque légère charge de l'état. La quatrième classe était la plus misérable, elle ne comprenait que les pauvres et les mendiants onéreux au public. Il y avait, comme on l'a déjà dit, environ trente mille hommes à Athènes ; mais l'état était si puissant que l'on comptait plus de mille

48

pré[?]face►

mille villes qui étaient alliées d'Athènes, ou qui lui payaient tribut. L'Attique avait été divisée par Solon en trois classes : les Paraliens ou ceux des côtes, dont il avait donné la conduite à Mégaclès ; les Pédiéens ou gens du plat pays, qu'il avait mis sous Lycurgue, et les Diacriens. Le trésor de la république était gardé dans la citadelle, dans un endroit appelé ὀπισθόδομος ou l'arrière-maison, et était sous la garde de Minerve protectrice de la république et en particulier de la ville.

On donnait à Athènes une fort belle éducation à la jeunesse, et l'on prenait un soin extrême de lui former l'esprit par l'étude des belles-lettres, et le corps par des exercices, la lutte, la course, la danse, la musique. L'ancienne manière d'élever frugalement et modestement la jeunesse est admirablement bien décrite dans les Nuées. Un homme qui n'aurait pas su la musique serait passé pour n'avoir point eu d'éducation. On exposait dans des pots de terre les enfants que l'on ne voulait pas se donner la peine d'élever, afin que ceux qui les voudraient prendre pussent facilement les emporter. Ce pot s'appelait κάνθαρος, et nous dirons en passant que de ce κάνθαρος on a fait une Canthara, c'est à dire, qu'on a changé

a changé un pot en une femme, dans la scène 4 du quatrième acte de l'Andrienne de Térence.

Quand les enfants avaient atteint l'âge de quinze ans, on les présentait au temple à la fête des Apaturies, en disant au ministre des Dieux : je vous présente un enfant mâle (ou femelle) citoyen d'Athènes. Ces vénérables ministres avaient droit de les tâter pour voir si on ne les trompait point sur le sexe. Ensuite on les pesait et on les mesurait. Cela se faisait par un officier public appelé Meïgagogue, parce qu'il devait trouver l'enfant au-dessous du poids et de la mesure prescrite, et prononcer μεῖον , μεῖον, c'est à dire, moindre. Le troisième jour de la fête des Apaturies s'appelait κουρεῶτις, c'est-à-dire, le jour de l'épreuve des jeunes gens. Les pères et les mères présentaient leurs enfants à des juges préposés pour cela, et disaient : nous vous présentons un vrai citoyen d'Athènes de l'âge de quinze ans, né d'une citoyenne d'Athènes. Les juges, pour s'assurer si les enfants pouvaient avoir leur âge, leur passaient la main sous la robe, et tâtaient s'ils avaient les marques naturelles de puberté et s'ils étaient mâles ou femelles. On faisait encore une autre présentation à dix-huit ans, et alors les enfants étaient décrits au nombre des Ephèbes

50

pré[?]face►

des Ephèbes. Il était nécessaire de s'assurer si les garçons avaient toutes leurs pièces ; car sans cela les sacrifices qu'ils auraient pu offrir dans la suite eussent été nuls. On faisait un festin le dixième jour de la naissance d'un enfant, pour le nommer. Selon les lois de Solon les bâtards n'héritaient point ; et s'il n'y avait point d'enfants légitimes, la succession allait aux parents les plus proches. On donnait seulement aux bâtards, à la main, cinq mines ou mille dragmes, selon Harpocration dans le Lexicon des dix rhéteurs, et on appelait cela le lot du bâtard. On pouvait acquérir le droit de bourgeoisie à Athènes, après y avoir demeuré sept ans. Mais on n'accordait pas toujours cette grâce, et Aristophane en fait un sujet de raillerie contre Archedème, dans les Grenouilles.

Les Athéniens étaient grands amateurs de la nouveauté, et s'éloignaient chaque jour de leurs anciennes pratiques. Aristophane leur reproche encore d'avoir été fort remuants, trompeurs et sans parole. Ils étaient grands raisonneurs et froids dans le vin, au lieu que les Lacédémoniens avaient le vin fort gai. Les Athéniens prenaient souvent des résolutions extravagantes. Pour s'en consoler, ils disaient que c'était le destin de la ville d'en prendre de pareilles, et qu'elles réussissaient cependant toujours, selon la prédiction de Neptune réformée par Minerve

51

pré[?]face►

Minerve, dans leur différend au sujet de la prétention réciproque qu'ils avaient tous deux d'être le patron de cette ville. Minerve l'emporta, et Neptune en colère lui dit : les Athéniens prendront souvent des résolutions extravagantes. Cela se pourra, dit Minerve, mais je ferai en sorte qu'elles tourneront à leur avantage.

Les Athéniens étaient aussi grands chicaneurs et amateurs de procès. Il n'y a qu'à voir là-dessus les Oiseaux et les Guêpes d'Aristophane. C'étaient les hommes qui allaient eux-mêmes au marché, à la poissonnerie, à la boucherie. Nous apprenons du Piovan Arlot que c'était assez la coutume de Florence et de Rome, de son temps ; et l'on dit que cela n'a pas changé depuis.

Il y avait une peste dans la république, qui se fourrait partout et était fort à charge aux honnêtes gens. C'étaient les Sycophantes, ou mouchards et dénonciateurs. Il y en avait dix en titre d'office ; mais une infinité d'autres en faisaient métier, sans être gagés pour cela. Notre auteur les berne dans toutes ses pièces ; mais on a beau maudire ces sortes de gens ; ceux qui gouvernent sont toujours prêts à les écouter.

Les Athéniens portaient autrefois des cigales d'or dans leurs cheveux. C'était là le bon vieux temps ; comme qui dirait à présent les collets montés.

Les riches étaient obligés d'armer des galères

52

pré[?]face►

galères. Chacun affectait de paraître pauvre pour s'en dispenser ; et les magistrats qui voulaient se venger de quelqu'un, le faisaient inscrire dans le rôle des riches pour le ruiner, pendant qu'ils en faisaient rayer leurs amis véritablement aisés, pour les décharger d'une dépense onéreuse. C'est tout comme chez nous au sujet de la taille et de la capitation. A propos des galères, celles des Grecs n'étaient pas comme les nôtres. Elles avaient ordinairement trois rangs de rameurs les uns sur les autres, d'où est venu le nom de trirèmes affecté aux galères. Le premier rang d'en bas s'appelait les Thalamites, et le second les Zygites ; et le troisième ou supérieur s'appelait les Thranites. Les Thranites, selon la remarque burlesque d'Aristophane, pouvaient péter au nez des Zygites, et il ne tenait qu'à ceux-ci d'en faire autant aux Thalamites.

C'était un crime capital que de porter des vivres aux ennemis. Il était aussi défendu sous de très sévères peines de leur vendre des cordages, de la poix, du goudron, du lin, enfin de quoi équiper leurs vaisseaux.

Les marchands étaient dispensés de s'enrôler pour la guerre. On écrivait au bas de la statue de Pandion les noms de ceux qui étaient enrôlés, et il fallait que tous ceux dont les noms étaient là partissent quand l'ordre venait.

53

pré[?]face►

l'ordre venait.

Il y avait à Athènes deux navires fameux, l'un nommé Paralos, dont on se servait pour porter ce qu'il fallait pour de certains sacrifices publics qui se faisaient assez loin d'Athènes. L'autre s'appelait la Salamine, qui voiturait à Athènes les criminels appelés au jugement.

Chaque tribu à Athènes nourrissait un poëte de Dithyrambes. Les Dithyrambes, dans leur origine, étaient des Odes Bachiques, et on les appelait Dithyrambes par allusion aux deux thyres ou portes par où Bacchus était entré au monde, le sein de Sémèle et la cuisse de Jupiter. Depuis on appela Dithyrambes tous les hymnes faits en l'honneur des Dieux. Ces sortes de poésies avaient pour caractère l'enflure et l'enthousiasme.

La manière d'exposer les criminels au pilori était de les lier à une planche.

Il fallait avoir trente ou quarante ans pour pouvoir monter sur le théâtre et réciter des pièces. On dit que les Chevaliers d'Aristophane furent la première pièce où il lui fut permis par la coutume de réciter lui-même.

Les boutiques des barbiers étaient des bureaux d'adresse pour toutes les nouvelles du temps, soit que les barbiers fussent de grands jaseurs, soit que ce fût un rendez-vous

54

pré[?]face►

un rendez-vous ordinaire de nouvellistes de profession

désœuvrés. Il est sûr cependant que la plupart des Athéniens portaient de grandes

barbes, comme il est évident par la comédie qui a pour titre l'Assemblée des femmes. À quoi servaient donc ces barbiers ? Peut-être

ne laissait-on voir cette grande barbe que quand on la jugeait en état de foisonner

d'une manière qui fît honneur au menton qui la devait porter.

Les habits des Athéniens étaient une robe et un manteau, ou casaque au lieu de manteau. Leurs souliers ou soques étaient de cuir, qu'on avait soin de noircir de graisse noire avec une éponge. Ils étaient liés avec des courroies de cuir. Il est fait mention d'une espèce d'écorce dont on faisait des habits, appelée amorgis, qui se taillait comme du chanvre. Il est parlé de la pourpre de Sardes, comme d'un étoffe précieuse dont il n'y avait que les plus riches qui s'habillaient. Ceux qui conduisaient des chars avaient des manteaux de pourpre, et tant ceux-là que les chevaliers, avaient grand soin de leur chevelure. Les habillements des esclaves pendant l'hiver, étaient des vestes courtes, des surtouts de peau et des bonnets de peau de chien. Quand il

55

pré[?]face►

Quand il entrait à la maison un domestique nouveau, l'on répandint devant lui des

figues, des noix, des échantillons de tout ce qu'il y avait au logis pour lui faire

voir qu'il entrait dans une bonne maison condition.

Quand les maîtres étaient soupçonnés de quelque crime, on donnait la torture à leurs

esclaves. On ne maltraitait les personnes libres qu'après une pleine conviction. Du

reste, pour les corrections communes, il paraît qu'on avait si grand peur de les

blesser, que les châtiments que l'on employait faisaient plus de honte et de peur

que de mal. De là vient qu'on ne fouettait les personnes libres qu'avec des poireaux

et de l'ail vert ; et la férule, dont les pédants barbares de nos jours écrasent les

tendres mains des jeunes enfants, n'était alors que la fragile tige d'une plante

assez faible, pareille à la tige du panais, qui ne pouvait pas faire grand mal à

ceux que l'on voulait corriger. Pour ce qui est des esclaves, on les liait à des

arbres et à des colonnes, et on les punissait cruellement. Pour éviter ces terribles

châtiments, ils se réfugiaient aux pieds de quelque statue des Dieux, et c'était un

asile inviolable. La manière dont ils portaient ordinairement les fardeaux, étaient

de les pendre aux deux bouts d'un bâton, et de mettre le bâton sur l'épaule

56

pré[?]face►

sur l'épaule. Les esclaves avaient la tête rase, et de là vient que Pisthétaire, dans les Oiseaux, dit au poëte : si tu es esclave des Muses, d'où vient que tu as une grande chevelure ?

Si les hommes prenaient eux-mêmes la peine d'aller au marché, à la poissonnerie et à la boucherie, ils n'étaient pas moins ménagers à la maison. Ils regardaient à tout et se faisaient rendre compte des moindres minuties. D'abord, un simple crochet de fer servait à ouvrir toutes les serrures ; mais la malice des femmes et des esclaves ayant rendu les hommes plus soupçonneux et plus défiants, ils inventèrent des serrures renforcées, qui ne pouvaient s'ouvrir qu'avec des clefs à double et triple entaillure, et qui avaient plus de trous que du bois vermoulu. Aussi quand ils rentraient au logis, c'était à qui leur ferait le plus de caresses, pour captiver leurs bonnes grâces, et en excroquer quelques douceurs. La fille de la maison sautait au cou de son père, le baisait la langue dans la bouche, lui lavait les pieds, &c. La femme d'un autre côté faisait des caresses à son mari en lui présentant quelque friandise. Mais ce n'était pas simplement par un transport de tendresse qu'on les baisait à la bouche. La bouche de ces bons messieurs

57

pré[?]face►

messieurs leur servait de bourse, et cette langue amoureuse que l'on y enfonçait était souvent une voleuse qui raflait la monnaie du bonhomme.

Cette monnaie consistait ordinairement, comme on l'a dit, de trois oboles qui pouvaient valoir trois sous. D'où il faut conclure, où que les vivres étaient à grand marché, ou que les Athéniens vivaient très frugalement. Cependant il est fait mention de quelque repas où il y avait bien des mets différents. Il faut tout dire : c'étaient des repas publics, et voici la liste des plats d'un de ces festins. Du poisson de différentes sortes, entr'autres des lamproies, têtes de veau, ragoûts, hachis, herbes épicées, sauce à l'ail, moutarde, sauces au miel, bécasses de mer, mauvis2, merles, pigeonneaux, poulardes rôties, tourterelles ; item levreaux au moût &c. Les poissons délicats étaient un mets recherché des personnes riches, qui en étaient fort friands. Il est marqué en quelque endroit d'Aristophane qu'on arrosait le rôti avec de l'huile ; mais il faut savoir que l'huile de ce pays-là valait bien le meilleur beurre de celui-ci. Le principal repas était le souper. On allait au bain avant que de souper, surtout quand on mangeait dehors. L'heure ordinaire du souper était quand l'ombre du cadran était de dix pieds de long

58

pré[?]face►

de long, ce qui nous ferait juger que les cadrans étaient horizontaux et à style droit, qui marquaient les heures par l'intersection que faisait la ligne ombrale avec le lieu du soleil marqué dans le zodiaque du cadran. Dans les repas de débauche il y avait des joueuses de flûte et des danseuses dont on faisait ce qu'on voulait. Toutes ces femelles, aussi bien que les filles de joie, étaient esclaves et destinées à essuyer toutes les brutalités amoureuses d'un peuple fort licencieux. Les joueurs de flûte, et les joueuses aussi, se bridaient les joues avec des liens de cuir, et ce fut la mauvaise figure que faisaient les joues enflées et bridées qui dégoûta Minerve de continuer à se perfectionner dans un art qu'elle avait inventé. Après avoir mangé, on passait la meilleure partie de la nuit à boire, et à chanter, tant à voix seule qu'en concert et avec l'accompagnement de la lyre. Ceux qui voulaient chanter des vers d'Eschyle, prenaient une branche de myrte. On chantait aussi des Scolies, qui étaient ou des airs à boire ou des airs sérieux. On ne donnait pas le temps à celui qui avait commencé un air de l'achever ; on l'interrompait en substituant une autre

59

pré[?]face►

une autre chanson qui faisait un pot-pourri ; et cela continuant à la ronde faisait quelque chose de pareil aux mille et un airs dont on a régalé le public en 1713. Nous avons dans les Guêpes d'Aristophane un exemple de ces scolies qui est assez divertissant. On y renvoie le lecteur. Il ne faut pas confondre Scholies avec Scolies. Le premier terme vient d'un mot grec qui signifie loisir, et s'emploie pour indiquer des notes savantes que produit le loisir des hommes de lettres. L'autre terme est destiné à marquer des propos coupés, à cause que le terme de Scolies signifie quelque chose de gauche. Or à la fin du repas, quand on était un peu échauffé, on ne donnait plus la lyre ou la coupe de suite, mais au hasard, à la traverse, et celui qui était attaqué de la sorte était dans l'obligation de faire scolie et de coudre quelque nouvelle chanson à celle qui était commencée. Timocréon de Rhodes avait fait une scolie contre Plutus, qui est rapportée par les commentateurs grecs d'Aristophane, et la voici : « Tu devais, aveugle Plutus, ne paraître ni sur terre ni sur mer ; tu devais habiter le noir Tartare et les bords de l'Achéron, car c'est à toi que l'on est redevable de tous

60

pré[?]face►

de tous les maux de la vie ». Comme les Athéniens buvaient longtemps, ils avaient établi, pour empêcher qu'on ne s'endormît à table, de donner le pyramus à celui qui avait passé la nuit sans dormir. C'était un gâteau fait de miel bouilli et de blé rôti, ragoût excellent pour ceux qui l'aimaient. Un des divertissements du repas, c'était de Cottabiser, et voici ce que les Scholies Grecques nous apprennent de cet exercice inventé par les Siciliens. On plantait un bâton au milieu de la salle, et sur le haut du bâton, en travers, un joug de balance, des deux bouts duquel pendaient deux bassins de balance. Sous chaque bassin était un vase plein d'eau, et dedans une statue de cuivre doré appelée Manès. On jetait dans un de ces bassins ce qui restait de vin dans la coupe, après avoir bu. La rencontre du bassin avec l'eau et le Manès faisait un bruit appelé Cottabis, et celui qui avait le mieux fait croyait être le plus agréable à sa maîtresse.

Ce qui est dit dans les Oiseaux de la vapeur bénigne du fourneau qui échauffe les hommes pendant l'hiver en dardant

61

pré[?]face►

en dardant ses rayons de tous côtés, nous porte à croire, par ce terme de vapeur, que les Grecs ne se chauffaient pas à un feu clair et à une cheminée comme nous ; mais que leurs appartements étaient échauffés par des fourneaux comme chez les Romains. Et en effet, par rapport à ceux-ci, nous ne voyons point que leurs anciens auteurs qui ont traité de l'architecture aient fait mention des cheminées des appartements, ni des moyens de les empêcher de fumer, ce qui fait une des principales attentions des architectes modernes de France. Les Allemands, les Hollandais et beaucoup d'autres nations du Nord s'en tiennent encore aujourd'hui à la pratique des anciens Grecs et Romains pour se chauffer à la vapeur du fourneau. Et même dans les plus beaux palais de Rome, les cheminées y sont fort rares. On tient qu'elles défigurent un appartement, et l'on s'y sert de brasiers au lieu de cheminées. Il n'y avait, parmi les Grecs, que les gueux qui se chauffassent au feu clair. Ils se rendaient pour cela aux fourneaux des bains, et le devant de leurs jambes tavelé marquait assez qu'ils avaient senti de près un feu clair et ardent.

Aristophane fait

62

pré[?]face►

Aristophane fait mention de quelques jeux des Athéniens, comme les dés, les osselets, pair ou non, gobe en gueule, et la caille battue. On connaît assez les trois premiers. Pour ce qui est de Gobe en gueule, c'était un jeu du menu peuple fainéant. On jetait en l'air quelque fruit, ou autre chose, et on le recevait dans la bouche. Pour ce qui est de la caille battue, il paraît que c'était un jeu d'enfant. Les Athéniens étaient fort déréglés sur l'article de la continence. L'usage libre des femmes abandonnées était si peu interdit que les philosophes même n'avaient pas honte de se servir d'une chose permise à tout le monde. Nous avons là-dessus l'exemple du divin Platon, qui a fait des vers amoureux pour une vieille, et celui de Diogène qui faisait avec aussi peu de retenue les actions les plus sales que les plus sérieuses. Mais la lubricité de ce peuple licencieux ne s'en tenait pas là ; on corrompait aussi les femmes mariées, et toute la punition d'un aussi grand crime, quand on prenait le galant sur le fait, était de lui fourrer une grosse rave dans le derrière et de lui arracher le poil. Violer sa sœur de père, n'eût pas été un crime

63

pré[?]face►

crime horrible et criant ; mais violer sa sœur de mère, c'était un crime impardonnable. Voyez les Nuées où Aristophane reproche à Euripide d'avoir mis sur le théâtre Macaréus qui viole sa sœur de mère. Les Athéniens n'ont pas borné leur lubricité au sexe différent du leur ; ils se sont adonnés honteusement à l'amour des garçons ; et ces infâmes patients, si nous en croyons Aristophane, composaient le plus grand nombre des spectateurs. Cependant quoique ce crime horrible ne fût qu'une galanterie, on ne laissa pas de punir de mort un nommé Grytte corrupteur de la jeunesse. On peut dire à cette occasion que le vice était commun ; mais qu'il était dangereux d'être convaincu de prostituer les jeunes gens et d'en faire métier. Du reste le penchant de la plupart des particuliers les portait à cet amour criminel condamné par la nature. On allait, avec un corps corrompu et des yeux pleins d'une ardeur lubrique, voir les enfants à l'école et à l'Académie. On s'attachait à considérer les vestiges de leur corps dans les places où ils s'étaient assis sur le sable ou sur la poussière. On baisait tendrement ces enfants, on les reconduisait, on leur mettait la main sous la robe pour les caresser ; on leur faisait des présents ; enfin on n'oubliait rien pour les amener

64

pré[?]face►

les amener au point qui faisait l'objet de la passion brutale d'un amour honteux et détestable. Il faut même ajouter, à la honte des Grecs, qu'un de leurs plus sages législateurs, le grand Lycurgue, avait ordonné ou permis cet amour infâme, comme un lien de la société virile.

Ces hommes, qui se connaissaient si déréglés, avaient sujet d'être jaloux de leurs femmes, et de leur permettre rarement de se montrer à la porte et à la fenêtre. Cette extrême contrainte et les débauches de leurs maris au-dehors les obligeaient à avoir recours à des instruments de cuir de huit travers de doigt de long appelés Olisbes ou Glissoires, dont les Milésiennes, femmes fort lubriques, furent les inventrices ; maudite invention, qui fut renouvelée dans le quinzième siècle par le Piovan Arlot curé de Saint Cresci auprès de Florence, le Rabelais de son temps, qui en répandit un bon nombre à Bruxelles, à Anvers, dans les différents voyages qu'il fit en Flandre sur les galères de la république de Florence. Les femmes d'Athènes, au défaut de ces instruments de Milet, en faisaient de tout ce qui leur tombait sous la main, d'étrilles pour la sueur, dont on se servait aux bains, de longues phioles d'huile de senteur, &c.

Les femmes de

65

pré[?]face►

Les femmes de distinction étaient vêtues de blanc et avaient la chevelure flottante. Elles portaient de petits tambours, comme ceux que nous appelons de Basque, à leurs assemblées dévotes. Elles n'y oubliaient pas le vin ; car on leur reproche de l'avoir aimé à l'excès. Elles étaient fort voluptueuses et s'étudiaient à inventer de postures capables de donner aux hommes du goût et de l'attachement pour elles. Les plus fameuses en ce genre ont été, Cyrène, surnommée aux douze postures, Elephantisse, Philenis et Astyanasse.

Comme elles se fourraient toujours parmi les hommes aux spectacles, Sphyromaque fit un décret par lequel il était ordonné que les femmes assisteraient aux spectacles à part, à moins qu'elles ne voulussent passer pour publiques ; en ce cas il leur était permis de se faufiler parmi les hommes. Le serment ordinaire parmi les femmes était ma to théo, par les deux déesses, c'est à dire Cérès et sa fille. La couleur chérie des femmes était le jaune ; ce qui nous donnerait à penser, à en juger par l'assortiment que font aujourd'hui les femmes des couleurs avec le teint, que les Athéniennes étaient brunes. Elles ne se souffraient de poil nulle part ; elles l'arrachaient partout ou le brûlaient. Elles se fardaient et mettaient

66

pré[?]face►